Н.А. Мерзлютина

Святой Симон Юрьевецкий: Почитание и иконография

Симон Блаженный – юродивый, живший в XVI веке в костромских землях и получивший по месту своего последнего пристанища – города Юрьевца – наименование Юрьевецкий чудотворец. События жизни святого Симона были изложены в книге протоиерея Иоанна Поспелова (1). Автор издания пользовался, по всей видимости, списком пространной редакции Жития Симона Юрьевецкого (2) .

Местное почитание подвижника сложилось уже в XVII веке. Вопрос о его канонизации неоднократно поднимался в Синодальный период. Службы в Богоявленском храме, где под спудом покоятся мощи Симона Блаженного, возобновились в 1992 году по благословению архиепископа Ивановского и Кинешемского Амвросия. В православном церковном календаре Московской Патриархии имя святого Симона Юрьевецкого упоминается с 2002 года. Агиографии Симона Юрьевецкого в контексте изучения феномена юродства на Руси

посвящено исследование С.И. Иванова (3) . Проблемы почитания святого и отдельные вари-

анты его иконографии рассмотрены в статье Н.В. Пивоваровой (4) .

Данная работа посвящена истории почитания святого в Юрьевце, связанному с ним строительству Богоявленского храма и устройству гробницы, а также изучению вариантов иконографии Симона Блаженного.

Святой Симон Юрьевецкий родился в селе Оделёве Нерехтского уезда в семье земледельцев Родиона и Марии. Симон покинул отчий дом, когда родители собирались его женить, и начал скитаться. Через некоторое время его обнаружили в лесу жители села Ёлнать и привели к священнику Никольского храма для вразумления, так как приняли его за безумца.При ёлнатском храме Симон прожил 15 лет, выполняя различные работы, а затем отправился в Юрьевец, где продолжил подвиг юродства. Излюбленным местом в городе для него стал Богоявленский монастырь, где Симон часто молился на паперти перед иконой Богородицы.

Святой Симон Юрьевецкий был наделен даром прозорливости и совершил ряд прижизненных чудес, среди которых: предсказание о смерти жены юрьевецкого воеводы Третьяка Трегубы; предсказания сыну вдовы об ожидающем его наказании и матерям о детях (кто из младенцев будет жить, а кто умрет); предсказания о пожаре в доме купца Лонгина Корепы и о большом городском пожаре и др. Житие фиксирует также ряд чудесных спасений, совершенных святым Симоном, среди которых спасение священника Алипия от подавления костью и избавление посадника Иосифа Зубарева от потопления. Юрьевчанин Петр Сутырев, живший на берегу Волги, сподобился увидеть чудесный переход Симона по воде через Волгу, но юродивый взял с него обещание не рассказывать никому об этом чуде вплоть до своего преставления. Симон Блаженный предсказал также основание на своем излюбленном месте, на другой стороне реки, святой обители через сорок лет по своей кончине. Троицкий Кривоезерский монастырь действительно был основан в 1630-е годы и процветал вплоть до событий 1917 года.

Кончина святого Симона была драматичной. По обыкновению своему заходить без приглашения в дома юрьевчан, он вошел в дом воеводы Федора Петелина, где юродствовал. По приказу воеводы он был тяжело избит и брошен в подвал. Чувствуя смертный час, Симон Блаженный попросил позвать священника, исповедовался и причастился. В момент преставления святого свидетели почувствовали чудесное благоухание, что заставило воеводу раскаяться в своем преступлении. При большом стечении народу святой Симон Блаженный, Юрьевецкий чудотворец, был погребен на территории Богоявленского монастыря. На похоронах был даже царский дьяк Посник Шипилов, находившийся в этом время в Юрьевце для описания города 5 . Сохранились документы, позволяющие проследить дальнейшую судьбу воеводы Федора Петелина, который принял постриг с именем Феодосий (6)

.Авторы XIX века называют разные даты смерти Симона Блаженного, а именно: 1584 97) ; 1586 (8) ; 1593 (9) и 1594 (100 годы. Н.П. Лихачев опровергал дату – 1584 год, указанную у Н.П. Барсукова, считая ее опечаткой. На опубликованной им древнейшей известной иконе святого Симона Юрьевецкого из собственного собрания, юродивый изображен в молении перед Богородицей, под образом которой имеется текст с кратким описанием жизни святого, содержащим дату кончины «зрв» (7102 – прим. автора) году ноября «д» (4 – прим. автора) день…» (11) . Образ, хранящийся в ГРМ, опубликован в каталоге Русского Музея (12) , а также в статье Н.В. Пивоваровой (икона и текст на ней) (13) . В пространной редакции Жития Симона Юрьевецкого при переводе даты от сотворения мира на летоисчисление от Рождества Христова была допущена ошибка, фигурирующая в различных списках и повторенная в надписи на иконе (14) . Если верно перевести дату, то получится, что Симон Блаженный скончался 4 ноября 1593 года. Житие описывает также многочисленные чудеса после кончины святого, в основном исцеление от различных болезней (в частности глазных) и избавление от потопления. Симон Блаженный являлся всему городу на горе перед большим пожаром 1666 года.

Строительство каменного храма Богоявления Господня в Юрьевце было непосредственно связано с именем святого Симона. Ныне существующая каменная церковь сооружена в начале XVIII века на месте деревянного храма и стала второй каменной церковью Юрьевца после Благовещенской, возведенной на средства лучшего посадского человека Фомы Климентьева Ситникова в 1694–1701 годах. Первый юрьевецкий каменный храм Благовещения Пресвятой Богородицы освятил в 1702 году специально приехавший в Юрьевец (вероятно, по приглашению того же Фомы Ситникова) митрополит Казанский и Свияжский Тихон (Воинов) (15) . Мы полагаем, что именно тогда, во время приезда митрополита Тихона в Юрьевец в 1702 году, жители города обратились к нему с просьбой построить в камне храм над гробом святого Симона, существовавший в это время в дереве. Новая церковь была возведена, по всей видимости, той же нижегородской артелью, только что закончившей строительство Благовещенской церкви (ил. 1).

Важнейшим местом в архитектуре Богоявленского храма, кроме главного алтаря и двух приделов в честь преподобного Макария Унженского и Желтоводского (с севера) и апостола

Симона Зилота (с юга) стало устройство каменной гробницы под спудом холодной церкви (ил. 2). Ко времени возведения Богоявленского храма грамота о разрешении почитания святого Симона, данная в 1635 году патриархом Иоасафом игумену Богоявленского монастыря Дионисию на устроение в церкви гробницы святого Симона и написании иконы, по какой-то причине не сохранилась. На наш взгляд, идея создания крипты и освящения против нее престола в честь святого Симона Зилота – небесного покровителя святого Симона Юрьевецкого, чья память празднуется в тот же день (23 мая по новому стилю) (16) , – принадлежит также

митрополиту Тихону (Воинову). Можно утверждать, что престол в честь апостола Симона Зилота появился именно в каменном храме, т.к., судя по сведениям Писцовой книги 1676 года,

в существовавшей на этом месте деревянной Богоявленской церкви такого престола не было (17).

Ил. 1. Богоявленская (Симоновская) церковь.

Вид с юга. Фото автора. 2011 год

О том, что идея устроения гробницы Симона Блаженного против престола святого Симона Зилота может принадлежать митрополиту Тихону (Воинову) – одному из образованнейших людей своего времени, любимцу патриарха Адриана, косвенно свидетельствует тот факт, что в Благовещенском храме Нижнего Новгорода, построенном им над погребениями родителей, митрополит повелел против родительских гробов освятить престол в честь Трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Отца митрополита звали Василием и освящение престола, таким образом, было посвящено небесному покровителю одного из родителей.

Гробница святого Симона представляет собой небольшую крипту, перекрытую коробовым сводом с распалубкой над окошком, связывающим ее с часовней. В ныне существующем каменном храме, по мнению И. Поспелова, гробница была обозначена и в самой церкви. Сход за правым клиросом около иконостаса вел в каменную палатку под спудом. В 1722 году архиепископ нижегородский Питирим велел гробницу в храме разобрать, а сход к гробнице под спудом опечатал архиерейской печатью (18).

Ил. 2. Гробница св. Симона Блаженного. Вид

с запада. Фото автора. 2011 г.

Судя по документам, ныне существующий сход в юго-западном углу было разрешено устроить указом Костромской Духовной Консистории от 22 сентября 1878 года (19) . При этом, первоначально сход к гробнице был открыт у иконостаса за правым клиросом. Именно так он описан у И. Сырцова в 1907 году (20) , который сообщает также о том, что ветхая гробница в крипте была обновлена в 1879 году на средства старосты храма Василия Муравьева, заказавшего на нее икону с «сребропозлащенной» ризой. Рака со всех сторон была украшена металлическими посеребренными досками со сценами жизни святого (21) . Ныне сход находится в юго-западном углу и устроен, соответственно, в последние десять лет перед Октябрьским переворотом 1917 года.

Палатка-часовня с южной стороны была пристроена, по всей видимости, после того, как владыка Питирим запечатал сход к гробнице в 1722 году. Она давала возможность юрьевчанам молиться перед гробницей святого, наблюдая ее через небольшое упомянутое выше окошко. Интересно, что в часовне, наряду со множеством икон, находилось также резное изображение Христа в темнице (22) . Вероятно, что закрытая для посещения и запечатанная архиепископом Питиримом гробница святого в глазах юрьевчан превращала Симона Блаженного в святого узника, томящегося, как Спаситель в темнице (23) .

О сугубом почитании святого Симона, которое было тайным в течение полутора столетий (с 1722 по 1878 год), свидетельствуют многочисленные сохранившиеся иконы с его изображением. Древнейшие образы, хранящиеся в ГРМ, опубликованы в упомянутой выше статье Н.В. Пивоваровой. Самое древнее изображение Симона Блаженного относится к XVII веку. Это икона «Святцы на май и июнь», созданная в XVII веке и прошедшая старообрядческую реставрацию в XIX столетии (ил. 3, 4) (24) . На ней святой Симон Юрьевецкий

изображен со своим небесным покровителем апостолом Симоном Зилотом, как указывалось в патриаршей грамоте 1635 года (25)

Ил. 3. Святцы на май

и июнь. Икона XVII века (?).

Старообрядческая реставрация

XIX века. Дерево, темпера.

44,2 х 37,4 х 2,7 см. ГРМ

Ил. 4. Святцы на май и июнь.

Святые: Николай Чудотворец,

Симон Зилот, Симон

Юродивый Юрьевецкий, Мокий

Амфипольский

Ил. 5. Святые Симон

Зилот и Симон Юродивый

в молении образу Богоматери

Одигитрии. Миниатюра

рукописи. Первая треть

XVIII века. ОР РНБ

На древней иконе святой изображен так, как его внешность описывается в краткой редакции Жития: «Той же блаженный Симон возрастом бысть средний, плечист, черн влас, брада средняя, черна без брудей. На главе имея влас черн велики не кудревани а лица не закрыли, свита красная по колени, ноги бос» (26) .

Точно также святой изображен на миниатюре, украшающей список Жития Симона Юрьевецкого. Рукопись первой трети XVIII века (не ранее 1705 года) из бывшего собрания М.П. Погодина ныне хранится в ОР РНБ

(ил. 5) (27) . На миниатюре святые апостол Симон Зилот и юродивый Симон Юрьевецкий изображены предстоящими образу Богоматери Одигитрии в киоте с треугольным завершением, украшенном пеленой с Голгофским крестом. Младенец представлен с правой стороны Богоматери. В Его левой руке свиток. Десницы Спасителя и Пресвятой Девы подняты в благословляющем жесте. Симон Блаженный изображен с короткими темными взъерошенными волосами и бородой. Он одет в рубаху до колена, украшенную растительным орнаментом. Святой Симон Зилот одет в апостольские одежды. В центре композиции на фоне круглящегося позема изображен большой цветок с крупными разноцветными листьями и тонкими побегами, завершающимися круглыми шариками. Судя по надписи, рукопись хранилась при Богоявленской храме Юрьевца, где, вероятно, и была создана (28) .

Древнейшая икона с отдельным изображением юродивого без его небесного покровителя – «Святой Блаженный Симон Юрьевецкий в молении иконе Богоматери, с преподобным Исакием на левом поле», созданная в начале XVIII столетия, также хранится в ГРМ (ил. 6) 29 . В конце XIX – начале XX века она принадлежала Н.П. Лихачеву, о чем было упомянуто выше. На иконе Симон Блаженный представлен в правой части композиции, в белой рубахе. Правая рука прижата к груди, левая протянута к образу Богородицы, написанному в левой части композиции. Богоматерь представлена в иконографии Одигитрии. Ее голова

склонена в сторону Младенца, написанного справа. В левой руке Спасителя свиток. Десницы Иисуса Христа и Богоматери подняты в благословляющем жесте. Под образом Пресвятой Девы помещена белая хартия с кратким изложением событий жизни блаженного. Святой изображен, стоящим на холме, на берегу реки, на другой стороне написан лесистый пейзаж, отчасти фантастический (с крупными белесыми горками), отчасти реальный(с соснами и елями). Образ преподобного Исакия на левом поле предполагает заказной характер этого произведения.

О существовании подобных образов сообщают архивные документы. Известно, что такие иконы были конфискованы в 1741 года из церкви святого Иоанна Богослова села Оделёва – родины святого Симона Блаженного. Известно, что в иконостасе оделёвской церкви, справа от Царских врат и иконы Спасителя, находилась большая житийная икона (90 х 70 см). Ее средник, судя по сохранившемуся описанию, был близок иконе из ГРМ, но представлял его как бы в обратном изводе: образ Богоматери был написан справа, а святой

Симон Юрьевецкий – в левой части композиции. В той же церкви упоминается еще шесть подобных икон, только «без чудес» (вероятно, аналойных размеров), созданных иконописцем города Кинешмы Иваном Матвеевым (30) .

Сохранившийся образ Симона Блаженного из ГРМ написан в живоподобной манере, характерной для позднего периода Оружейной палаты. По мнению Н.И. Комашко, высказанному в частной беседе, он вполне может принадлежать кисти иконописца Кирилла Уланова, принявшего постриг в Троице-Кривоезерском монастыре напротив Юрьевца в 1709 году. Судя по описи 1740 года, в оделёвской церкви имелись также иконы, изображающие Симона Юродивого со святым Иоанном Предтечей, хотя подобных икон на сегодняшний момент нам не известно.

Ил. 6. Святой Блаженный

Симон Юрьевецкий

в молении иконе Богоматери,

с преподобным Исакием на

левом поле. Начало XVIII века.

Кирилл Уланов (?) Дерево,

темпера.

31 х 27,2 х 3 см. ГРМ

Ил. 7. Святой Симон

Юрьевецкий в молении

Седмиезерной иконе

Богоматери». Конец

XVIII века. Костромские

земли. Дерево, левкас,

темпера. 26,5 х 31,5 х 2,8 см.

ЧКМ №3286/363.

Ил. 8. Святой Симон

Юрьевецкий в молении

Богоматери с Младенцем,

с житием в 24 клеймах.

Начало XIX века. Костромские земли.

Дерево, левкас, темпера.

110 х 76 см. Хранится

в Юрьевецкой церкви

Сошествия Святого Духа

В Чердынском краеведческом музее хранится икона «Святой Симон Юрьевецкий в молении Седмиезерной иконе Богоматери», созданная, по всей видимости, мастером костромских земель конца XVIII века (ил. 7) (31) . Иконография произведения в точности совпадает с вышеописанной иконой из ГРМ: святой Симон изображен в молении образу Богоматери Одигитрии на фоне пейзажа. Под Богородичной иконой на белой хартии написан краткий текст с жизниописанием святого. Очень важным моментом является пояснительная надпись над иконой Богоматери «Образ Богоматери Седмиезерной». Иконография Богородичного образа также идентична иконе на древнем образе, что позволяет предположить изображение на нем именно Седмиезерной иконы Богородицы. Остается загадкой, почему именно этот древний иконографический извод, прославившийся в казанских землях, изображен на двух известных нам иконах. Возможно, наименование иконы «Седмиезерная», полученное по месту прославления в одноименной пустыни, близко по созвучию

наименованию юрьевецкой Кривоезерской пустыни, основанной на месте моления и по предсказанию святого Симона.

До наших дней сохранились две житийных иконы святого Симона Юрьевецкого, созданные, по всей видимости, в костромских землях. На обоих произведениях в среднике изображен Симон Блаженный в молении Богоматери на фоне Богоявленского храма. Более ранняя из них, с житием в 24 клеймах, ныне находится в юрьевецкой церкви Сошествия Святого Духа и может быть датирована началом XIX века (ил. 8) (32) . И. Поспелов упоминает большую житийную икону Симона Юрьевецкого с 24 клеймами в часовне подле Богоявленской церкви. Возможно, речь идет именно об этом памятнике (33) .

На иконе из Свято-Духовской церкви Симон Блаженный изображен на фоне пятиглавого Богоявленского храма с приделом апостола Симона Зилота, но без колокольни, сооруженной в 1810 году. В нижней части средника, в круглых картушах написаны кондак и тропарь святому (ил. 9). Симон Блаженный одет в белую рубашку до колен с отложным воротником на пуговице. Его руки сложены на груди (причем левая рука написана поверх правой). Богородица с Младенцем в верхнем левом углу изображены в облачном сегменте в традиционном изводе Одигитрии. Правой рукой Пресвятая Дева указывает на Младенца. У Спасителя в правой руке свиток, левая протянута к Богоматери.

Над образом имеется надпись – «Иерусалимская», при этом икона написана в зеркальном изводе (на образах Иерусалимской Богоматери Младенец обычно изображается слева). Вокруг средника, в клеймах подробно представлены события жизни святого Симона Юрьевецкого и его посмертных чудес. В частности, 14-е клеймо изображает спасение плотника Поликарпа (ил. 10).

Ил. 9. Святой Симон Юрьевецкий

в молении Богоматери

с Младенцем, с житием

в 24 клеймах. Средник иконы

Ил. 10. Святой Симон Юрьевецкий в молении

Богоматери с Младенцем, с житием

в 24 клеймах. Фрагмент иконы. Клеймо 14-е.

Спасение плотника Поликарпа.

Вторая икона, в целом повторяющая первую, находится в церкви Рождества Богородицы села Жарки Юрьевецкого района (ил. 11). Она написана на золоте, позднее, чем первый образ, во второй половине XIX века, в несколько упрощенной стилистике (34) . Следует отметить, что Богоматерь с Младенцем Иисусом в левом верхнем углу представлены в несколько ином изводе (ил. 12). На головах Богоматери и Христа – короны, Спаситель написан в развороте к святому Симону, Он протягивает Блаженному белую сферу (напоминающую собой просфору).

Икона находится в лучшем состоянии, чем более древняя, что дает возможность прочесть

надписи к клеймам:

1. «Обретоша блаженного в пустыни некими христианы Елнацкие веси они вземши его».

2. «И поведеша его к священнику Иосифу мужу благоговейну да просвещает его».

3. «Оттоле отыде и прииде во град Юрьевец и возлюби место оное ходяше по граду юродствуя».

4. «Попущением Божиим град Юрь. грех наших ради наших загореся и Блаж. Симон молися».

5. «Воевода виде пришедшего Симона нача его молити да свободит их такого гнева Божия».

6. «Вовеводина жена ходяше по сеням дома своего упала и умре по пророчеству Блаженного Симона».

7. «В полдень загореся град Юрь. Блаж. Молитв. Своею град защищает, а воеводу по ланите ударяет».

8. «Блаженный Симон избави Иосифа от потопления той муж в беде своей нача его просити помощи».

9. «Священник Алипий на обеде ядоша рыбу кость рыбная в гортани стоста (?) святый исцели его от смерти».

10. «О Петре Сутыреве како видел блаж. Симона ходяща по водам через реку Волгу яко посуху».

11. «По отшествии моем к Богу изволением Божиим создан будет монастырь на спасение инокам».

12. «О земледельце некоем Георгие каку явися ему блаженный Симон в сонном видении».

13. «Како жены пришли (?) с дети своя блаженный пророчествовал о них».

14. «О древоделе некоем именем Поликарп како избави от потопления».

15. «Блаженный дает наставление мальчику о пор…(?)».

16. «Некая жена повеле отпети над гробом блаженного Симона панихиду и получи исцеление».

17. «Вниде Блаженный во двор воеводы Федора и биен бысть крепко от воеводы Федора от раб его».

18. «Блаженный Симон моли же некоего от рабов да пусть он приведет пресвитера».

19. «Блаженный же виде пресвитера пришедша возрадовася и со слезами к Богу приняше Святые тайны».

20. «Мирно святую свою душу потерпевшую придаде Богу в том часе над двором два врана убишася».

21. «Федор уведе блаженного лежаша на худорогожном послании и позна его представление горько плаках».

22. «Каково его безчеловечие обличающее он тело Блаже. своими руками во гроб полагает».

23. «Несоша тело Симона Блаж. В церковь со псалмы и песнми духовными и погребоша его чесно».

24. «Тогда повеле призвати воевода иереи и диаконы и весь причт церковный и сотвори трапезу».

Ил. 11. Святой Симон Юрьевецкий в молении

Богоматери с Младенцем, с житием

в 24 клеймах. Вторая половина XIX века.

Костромские земли. Дерево, левкас, темпера,

золочение. 120 × 85 см. Хранится в селе

Жарки Юрьевецкого района

Встречаются также образы святого Симона Юрьевецкого на фоне Богоявленского храма одного или в паре с преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. В основном они написаны в традиционной манере и стилистике иконописных центров Владимирской губернии. Примером первого извода, в котором святой Симон Блаженный представлен один, может служить образ из Юрьевецкого историко-художественного музея (ил. 13) (35) . Интересно, что на этой иконе, как и на других подобных образах, Богоявленский храм изображен уже с колокольней.

Ил. 12. Святой Симон Юрьевецкий

в молении Богоматери с Младенцем,

с житием в 24 клеймах. Средник иконы

В левом верхнем углу могут быть представлены образы Спасителя или Богоматери Одигитрии (иногда над изображением Богоматери имеется надпись «Иерусалимская», хотя Младенец Иисус всегда представлен с правой стороны). Другим примером образа святого Симона Блаженного в молении Спасу, может служить фамильная икона, хранящаяся в доме юрьевчан (ил. 14) или образ из частной коллекции (ил. 15). Возможно, подобные раздаточные образы специально заказывались в Холуе или другом иконописном центре Владимирской губернии. Известно, что мастера Холуя в конце XIX – начала XX века писали образы святых по заказу для многих монастырей и населенных пунктов.

Ил. 13. Святой Симон Юрьевецкий.

Конец XIX века. Иконописные центры Владимирской губернии.

Дерево, левкас,

темпера. 31 × 27 см. ЮКМ 80

Ил.14. Святой Симон Юрьевецкий.

Конец XIX - начало XX века.

Иконописные центры

Владимирской губернии. Дерево,

левкас,темпера. 22 × 17 см.

Частное собрание

Ил. 15. Святой Симон Юрьевецкий.

Конец XIX – начало XX века.

Иконописные центры

Владимирской губернии.

Дерево, левкас, темпера.

22 × 17,6 см. Частное собрание

Ил. 16. Святой Симон Юрьевецкий.

Конец XIX – начало XX века.

Иконописные центры Владимирской губернии.

Дерево, левкас, темпера.

17 × 14 см. Частное собрание

Ил.17.Святой

Симон Юрьевецкий

в молении Спасу.

Литография

Ил. 18. Святые преподобный Макарий Унженский

и Симон Юрьевецкий в молении Богоматери Тихвинской.

Вторая четверть XIX века.

Иконописные центры Владимирской губернии.

Дерево, левкас, темпера.

44,4 × 37,3 см. ЦМиАР.

Ил.19. Святые Макарий

Унженский и Симон

Юрьевецкий в молении

Богоматери.

Вторая половина XIX века.

Иконописные центры

Владимирской губернии.

Дерево, левкас, темпера.

22 × 17,3 см.

Собрание О.М. Здановича.

Ил.20.

Святые Макарий Унженский

и Симон Юрьевецкий в молении

Богоматери. Середина – третья

четверть XIX века.

Иконописные центры

Владимирской губернии.

Дерево, левкас,

темпера. 31,4 × 24,6 см

Частное собрание

Ил. 21. Святой Симон Блаженный

в молении Богоматери

«Неувядаемыйцвет».

Первая половина XX века.

Дерево, левкас, темпера.

30,5 × 27 × 2 см.

Частное собрание

Иногда святой Симон изображается в молении Спасителю на фоне пейзажа, без храма (ил. 16) (36) . Именно так святой запечатлен на литографии, помещенной к третьему изданию книги протоиерея И. Поспелова «Блаженный Симон, Христа ради Юродивый Юрьевецкий Чудотворец», напечатанной в Костроме в 1891 году. На литографии, возможно, послужившей образцом для поздних икон, святой Симон представлен стоящим на

холме, на фоне реки и лесного пейзажа (ил. 17).

На южном фасаде Богоявленского храма, с правой стороны, на уровне завершения портала и окна имеется небольшой киот для иконы в виде прямоугольного валика с заглублением. Судя по всему, он изначально был предназначен для иконы святого Симона, которая должна была отмечать место погребения Блаженного. (Ныне в нем помещен деревянный резной образ святого современной работы).

Примером иконы, на которой Симон Блаженный представлен в молении Богоматери вместе с преподобным Макарием Желтоводским и Унженским может служить образ «Святые Макарий Унженский и Симон Юрьевецкий» второй четверти XIX века из Музея им. А. Рублёва (ил. 18) (37) . Интересно, что на этой иконе святые изображены в молении Тихвинской иконе Богоматери. Можно привести еще два примера подобного иконографического извода. Первый – икона «Святые Макарий Унженский и Симон Юрьевецкий, в молении Богоматери», созданная, по всей видимости, в одном из иконописных центров Владимирской губернии во второй половине XIX века (ил. 19) (38) . Второй пример – близкий первому не только по иконографии, но и по стилистике образ из частного собрания, написанный в середине – третьей четверти XIX века (ил. 20) (39) . В обоих случаях святые Макарий и Симон изображены на фоне Богоявленского храма с колокольней, в молении

Богоматери с Младенцем. Пресвятая Дева и Спаситель представлены так же, как на житийной иконе из села Жарки: на Их головах короны, а Иисус Христос написан в развороте к святому Симону, протягивающим ему сферу. При этом, в правой руке Пресвятой Девы написан жезл и иконография более всего напоминает редкий Богородичный извод Венецкой иконы Богоматери.

Парные изображения преподобного Макария (слева) и Симона Блаженного (справа) по сторонам от Богоявленского храма могут объясняться наличием в этой церкви гробницы святого Симона с южной стороны и древнего придела преподобного Макария Унженского и Желтоводского с северной стороны, устроенного еще в деревянном храме и впоследствии перенесенного в каменную церковь.

Подобная иконография напоминает другие парные изображения двух святых, преподобного и юродивого, принадлежащих к разным чинам святости, например, изображения преподобного Варлаама Пинежского и праведного Георгия Шенкурского, распространенные в Поважье; преподобного Варлаама Хутынского и блаженного Прокопия Устюжского, популярные в Устюге; преподобного Трифона Хлыновского и блаженного Трифона Вятского, бытовавшие в Вятке. Специалисты полагают, что подобные иконы были связаны с местным

почитанием святых и особенно распространены в северных землях (40) . Примеры иконографии изображения преподобного Макария Унженского и Симона Блаженного в молении на фоне храма свидетельствуют, что подобная традиция существовала и в Верхнем Поволжье.

Совместное изображение преподобного Макария и Симона Блаженного может объясняться еще и тем обстоятельством, что преподобный Макарий был причислен к лику святых в то же самое время, когда была обнаружена гробница святого Симона – в 1619 году. Кроме того, образ святого Макария оправдывал изображение на иконах местночтимого святого Симона, так как существовал официальный запрет на почитание последнего, данный владыкой Питиримом в 1722 году.

Интересным является тот факт, что на образах Симона Блаженного в молении Божией Матери представлены разные варианты иконографии Одигитрии: в традиционном изводе (что связано со сведениями из жизни Блаженного, молившегося перед такой иконой в явленском монастыре); Седмиезерной иконе Богоматери; Тихвинской иконе Богоматери; зеркально изображенной Иерусалимской иконе Богоматери; коронованным образам Богоматери и Младенца. На поздней иконе из частного собрания, выполненной возможно уже

после Октябрьской революции, святой Симон Блаженный изображен на фоне храма в молении Богоматери «Неувядаемый цвет» (ил. 21) (41) .

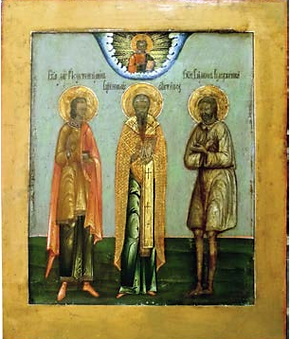

Встречаются образы Симона Блаженного и вместе с целителем Пантелеймоном. Примером может служить фамильная икона второй половины XIX века, хранящаяся в семье юрьевчан (ил. 22) (42) . Изображение святого Симона Юрьевецкого вместе с целителем Пантелеймоном могло быть связано с почитанием в народе святого Симона как целителя, объясняемое его посмертными чудесами. Наши рассуждения подтверждаются изображением святого Симона вместе с двумя целителями на иконе из частного собрания аналойных размеров

«Святые целитель Пантелеймон, священномученик Антипа Пергамский и Симон Блаженный», выполненной в середине XIX века мастером одного из Владимирских иконописных центров (возможно, Палеха) (ил. 23).

Ил.22. Святые целитель

Пантелеймон и Симон

Блаженный в молении Богоматери. Икона в киоте.

Вторая половина XIX века.

Иконописные

центры Владимирской губернии.

Дерево, левкас, темпера. 32 × 27 см.

Частное собрание

Ил. 23. Святые целитель Пантелеймон,

свмщ. Антипа Пергамский и Симон

Блаженный. Середина XIX века.

Иконописные центры

Владимирской губернии.

(Палех (?)). Дерево, левкас,

темпера. Частное собрание

Ил.24. Святые Симон

Блаженный

и преподобный Серафим

Саровский.

НачалоXX века (после 1903 года). Иконописные

центры Владимирской

губернии. 120 х 90 см.

Дерево, левкас, темпера.

Хранится в церкви

Покрова в Задорожье

Н.В. Пивоварова выделяет образы святого Симона Блаженного на старообрядческих иконах с композицией «Собор русских святых». В качестве примера исследовательница приводит «Образ всех святых российских чудотворцев с Софией Премудростью Божией», выполненный мастером Петром Тимофеевым в 1814 году (из собрания ГРМ) и «Образ всех святых российских чудотворцев» XIX века из деревни Малая Горка на Северной Двине (из Музея изобразительных искусств Республики Карелия) (43) .

По мнению Н.В. Пивоваровой, старообрядцы почитали Симона как прославленного патриархом Иоасафом еще до церковного раскола и «отвергнутого» официальной Церковью (а именно владыкой Питиримом – страстным борцом с раскольниками) (44) . На наш взгляд, распространение почитания святого Симона в старообрядческой среде могло быть связано и с самим вдохновителем раскола – протопопом Аввакумом, некоторое время служившим настоятелем Входо-Иерусалимской соборной церкви в Юрьевце (45) . Аввакум был назначен

протопопом в Юрьевец в 1653 году и служил еще в деревянном городском соборе всего через восемнадцать лет после разрешения почитания и написания икон Симона Блаженного патриархом Иоасафом, о котором говорится в Житии Симона Юрьевецкого. Вполне вероятно, что, покидая Юрьевец, Аввакум мог взять с собой один из списков Жития, что впоследствии послужило распространению сведений о Юрьевецком чудотворце у старообрядцев.

Среди сохранившихся икон святого Симона Юрьевецкого встречаются произведения, необычные по характеру изображения. Уникальна по своей иконографии большая икона «Святые Симон Блаженный и преподобный Серафим Саровский» из церкви Покрова в селе Задорожье Юрьевецкого района, написанная в начале XX века (после 1903 года) (ил. 24) (46) . Это единственное изображение, на котором святой Симон Блаженный представлен в юном возрасте, без бороды, в то время, как на всех остальных известных нам иконах, он представлен средовеком.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Почитание святого Симона Блаженного, Юрьевецкого Чудотворца, началось вскоре после его преставления в 1593 году. Древнейшие известные иконы относятся к концу XVII века. В течение почти полутора столетий почитание было местным и отчасти тайным, т.к. владыка Питирим в период Местоблюстительства патриаршего престола своей волей фактически деканонизировал Симона Блаженного, что не ослабило веру и память о нем в сознании юрьевчан.

Почитание святого Симона распространилось и в среде старообрядцев, вероятно, как протест на действия официальной Церкви. Возможно, этому обстоятельству содействовало также краткое служение в Юрьевце протопопа Аввакума. Сохранившиеся иконы святого Симона Юрьевецкого различных изводов, созданные в Новое время, свидетельствуют о его глубоком народном почитании и иконографическом творчестве мастеров.

Примечания

1. Второе издание вышло в Костроме в 1879, третье – в 1891 году. В своей работе мы использовали

современное издание: Поспелов И. Жизнь и чудеса блаженного Симона Христа Ради Юродивого Юрьевецкого Чудотворца. М., 2000.

2. Автором статьи обнаружено три списка Жития Симона Юрьевецкого в Юрьевецком историко-художественном музее (два из них пространной редакции и один краткой). Исследованию этогопамятника посвящена отдельная статья в настоящем сборнике.

3. Sergey A, Ivanov. Simon of Iurievets and the Hagiography of Old Russian Holy Fools // Holly foolishness in Russia: new perspectives / edited by Priscilla Hunt & Svitlana Kobets. Slavica Publishes Indiana University. Bloomington. USA. 2011. P. 269–280.

4. Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью: заметки по иконографии русских святых // Страницы

отечественного искусства. XIX. Сборник статей по материалам научной конференции. Русский музей,

Санкт-Петербург. 2011. С. 90–103.

5. Подробно см. об этом статью: Сироткин С.В. Сотная грамота 1593/1594 г. на посад Юрьевца Повольского // Очерки феодальной России. Выпуск 9. М., 2005. С. 44–105.

6. См.: Сироткин С.В. Сотная грамота 1593/1594 г. С. 55.

7. Барсуков Н.П. Источники русской иконографии. М., 1882. Ст. 533; Сергий (Спасский), архим. Полный месяцеслов Востока. 2-е изд. Владимир. 1901. Т. 2. С. 344; Леонид (Кавелин), архим. Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII в.) обще и местночтимых. Справочная книжка по русской агиографии. СПб., 1891. С. 192–193. № 762.

8. Поспелов И. Жизнь и чудеса блаженного Симона… С. 22; Ковалевский И. Подвиг юродства. Издание исправленное и дополненное. М., 2000. С. 279.

9. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 2003. С. 282; Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1903. С. 198–201.

10. Филумен, архид. Исторические записки о Троицкой Кривоезерской общежительной пустыни,

Костромской епархии. М., 1862. С. 6; Титов Ан. Упраздненные монастыри Костромской епархии. М.,1909. С. 10–11. № 11.

11. Лихачев Н.П. Материалы для истории русского иконописания. Атлас снимков. Ч. 2. Таблицы СCCIX. СПб., 1906. № 589.

12. Из коллекций академика Н.П. Лихчева. / Каталог выставки. СПб., 1993. с. 263 Прил. I. Отд. V. № 38.

13. Н.В. Пивоварова прочитала дату, приведенную на иконе, как «зра» (7101), в то время, как, по нашему мнению, она должна читаться как «зрв» (7102) год. См.: Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью… С. 93; 95.

14. Сироткин С.В. Сотная грамота 1593/1594 г… С. 56.

15. Подробно о первой каменной церкви Юрьевца см. статью автора: Мерзлютина Н.А. Благовещенская церковь города Юрьевца // Архитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 49–54.

16. Поспелов И. Жизнь и чудеса блаженного Симона… С. 36–38; Ковалевский И. Подвиг юродства. Издание исправленное и дополненное. М., 2000. С. 280.

17. Писцовая и Межевая книги по гор. Юрьевцу Поволжскому и Стрелецкой слободе. Приготовлены для печати Н.Н. Виноградовым // Костромская старина. Вып. VII. Издание Костромской Губернской

Ученой Архивной Комиссии. Кострома. 1912.

18. Поспелов И. Жизнь и чудеса блаженного Симона Христа… С. 38–41.

19. Сырцов И., прот. Пред гробницей блаженного Симона Юродивого, Юрьевецкого Чудотворца. Новое исследование. // КЕВ. Кострома. 1907. № 3. С. 109.

20. Сырцов И., прот. Пред гробницей блаженного Симона Юродивого, Юрьевецкого Чудотворца. Новое исследование. // КЕВ. Кострома. 1907. № 2. С. 45.

21. Сырцов И., прот. Пред гробницей блаженного Симона Юродивого… № 2. С. 46–47; № 3. С. 109.

22. Сырцов И., прот. Пред гробницей блаженного Симона Юродивого... № 2. С. 43–52.

23. Мерзлютина Н.А. Богоявленская (Симоновская) церковь города Юрьевца // Архитектурное наследство. Вып. 62. М., 2015. С. 101–117.

24. Образ опубликован: Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью…С. 90; 96; Образы и символы старой веры: Памятники старообрядческой культуры из собрания Русского музея / Альманах. Вып. 217. Авт. конц. И сост. Изд. Н.В. Пивоварова. СПб., 2008. С. 223. Кат. 196; Святые земли Русской / Альманах. Вып. 287. СПб,, 2010. Компакт-диск. С. 333–334. Кат. 291.

25. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2-е, испр. И доп. М., 1903. С. 126–127. Прим. 2.

26. ОР РНБ Ф 550 (ОСРК). Q. 1. 1102. Л. 224. См. статью о Житии Симона Юрьевецкого Н.А. Мерзлютиной и И.Д. Сироткиной в настоящем сборнике.

27. РНБ. Погод. № 757. Л. 2 об.

28. Владельческая надпись сообщает, что рукопись принадлежала пономарю Богоявленской церкви Юрьевца Повольского Андрею Иванову сыну Попову. Миниатюру упоминает в своей статье Н.В. Пивоварова, перечислившая всех владельцев: см. Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью… С. 103.

29. Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью… С. 93; 95.

30. См. об этом: Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью… С. 92. Исследовательница ссылается на архивный документ: РГИА, ф. 796, оп. 22, д. 713.

3.1 Икона поступила в Чердынский краеведческий музей в 1965 году из старых поступлений. Размеры образа, написанного в традиционной темперной технике: 26,5 х 31,5 х 2,8 см. Автор искренне благодарит коллег из Музея им. Андрея Рублева Ж.Г. Белик и Н.В. Герасименко, сообщивших об этом памятнике, а также главного хранителя Чердынского краеведческого музея И.Н. Копытову, предоставившую сведения об иконе.

32. Икона написана в традиционной темперной технике, имеет размеры 110,0 х 76,0 см. Образ покрыт потемневшей олифой и имеет позднейшие записи, что затрудняет его датировку и прочтение надписей.

33. Поспелов И. Жизнь и чудеса блаженного Симона… С. 43.

34. Размеры образа, выполненного в темперной технике на золоте: 120,0 х 85,0 см.

35. ЮКМ 80. Икона «Святой Симон Юрьевецкий». Конец XIX в. 31,0 х 27,0 см. Дерево, левкас, темпера.

36. Изображение иконы опубликовано на сайте «Antiques & Collectibles Paretski»: http://paretski.org/shop/3065/.

37. ЦМиАР. КП № 5550. инв. 2304 «Святые преподобный Макарий Унженский и Симон Юрьевецкий». Вторая четверть XIX в. Дерево, левкас, темпера. 44,4 х 37,3 см.

38. Икона написана в традиционной темперной технике, имеет размеры 22,0 х 17,5 см. Опубликована в издании: Всем скорбящим Радость. Православная икона XVI–XX вв. в частных собраниях г.Донецка. Донецк. 2007. Кат. 133. С. 171; 296.

39. Автор благодарит Н.И. Комашко за предоставленное изображение, сведения об иконе и высказанные предположения по датировке и атрибуции этого и некоторых других публикуемых произведений.

40 См. икону «Богоматерь Знамение – Преподобный Варлаам Пинежский и праведный Георгий Шенкурский», написанную в 1630–1640-е годы в Поважье. Икона и комментарии к подобным изображении опубликованы в издании: Музей русской иконы. Восточнохристианское искусство от истоков до наших дней. Каталог собрания. Том I. Памятники античного, византийского и древнерусского искусства III– XVII веков. М., 2010. Кат. 46. С. 256–261

41. Икона выполнена в темперной технике, в упрощенной манере, на старой доске вторичного использования. Размеры образа: 30,5 х 27,2 х 2,0 см.

42. Икона экспонировалась на выставке семейных реликвий «Крепка семья – крепка Россия», проводимой в Юрьевецком историко-художественном музее в 2016 году. Образ написан в традиционной темперной технике и имеет размеры 32,0 х 27,0 см.

43. Образы и символы старой веры. Памятники старообрядческой культуры из собрания Русского музея. / Альманах. Вып. 217. СПб., 2008. С. 82–85, кат. 704; С. 72, кат. 62.

44. Пивоварова Н.В. Отвергнутые церковью… С. 97.

45. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. СПб., 2010. С. 5–6.

46. Икона выполнена в традиционной темперной технике. Размеры образа 120,0 х 90,0 см.